是否想過科學家如何探究看不見的微觀世界或模擬複雜的自然系統?

繁複的專業知識如何透過各式媒材來進行簡化、述說、溝通、詮釋?

仔細觀看,我們的世界充斥著「模型」,我們也持續使用「模式」來建構我們對周遭環境的理解。那麼,我們所理解的「真實」,是否是一種透過模型與模式所建構下的世界呢?

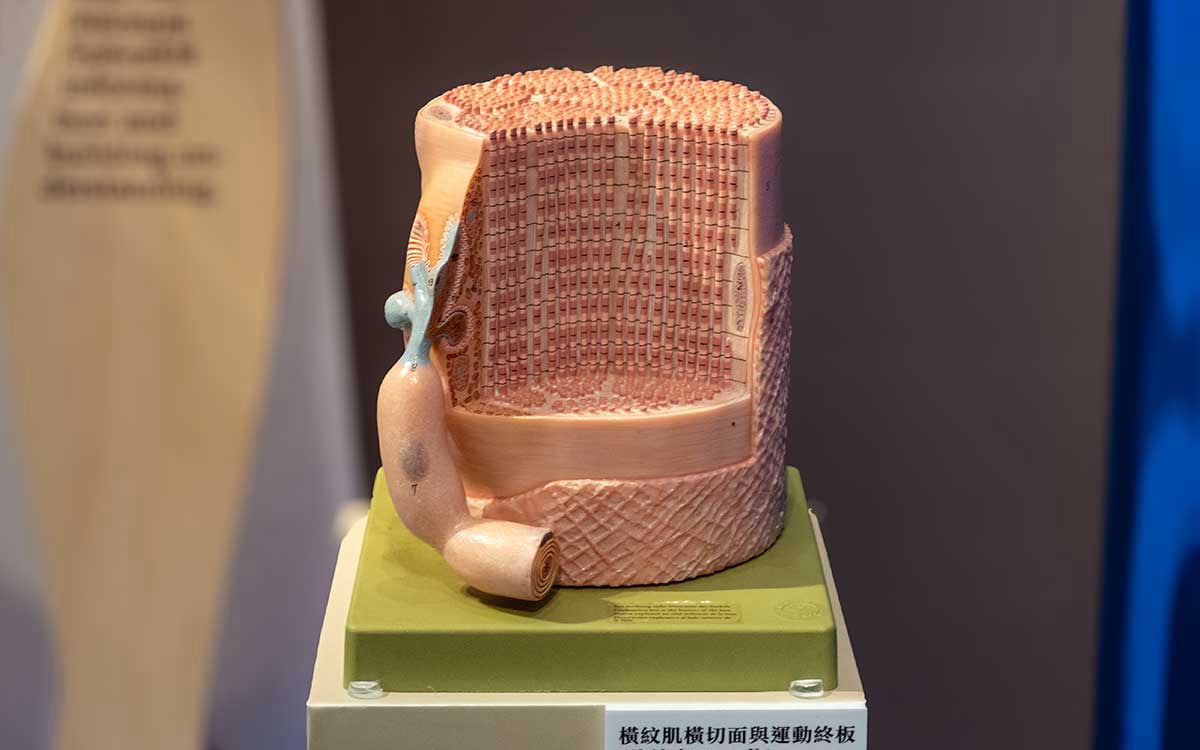

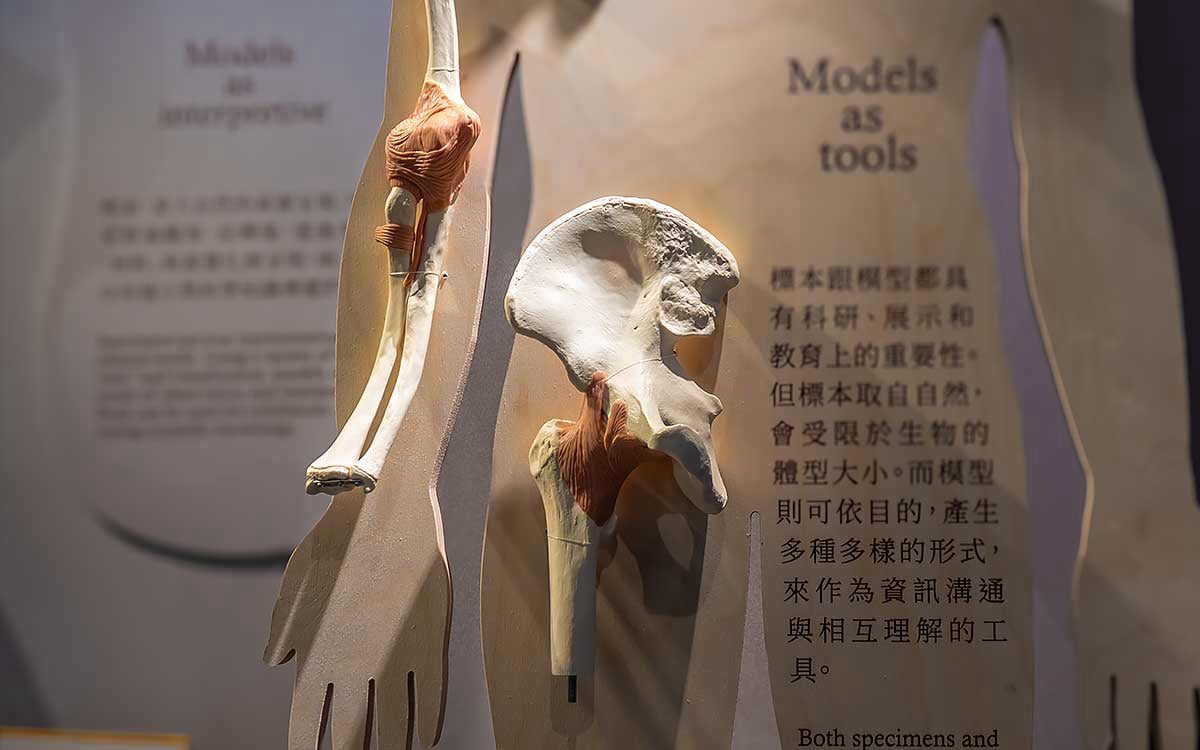

標本跟模型都具有科研、展示和教育上的重要性。

但標本取自自然,會受限於生物的體型大小。

而模型則可依目的,產生多種多樣的形式,來作為資訊溝通與相互理解的工具。

自然界中充斥著複雜或難以理解的面向,看不見的模型可做為人類對於浩瀚無盡的自然界,進行探究與追尋的媒介。

標本,是大自然的真實呈現;模型,是經過觀察、詮釋後,透過多元的「材料」與視覺化做呈現。兩者都可以有展示與科學知識傳遞的用途。

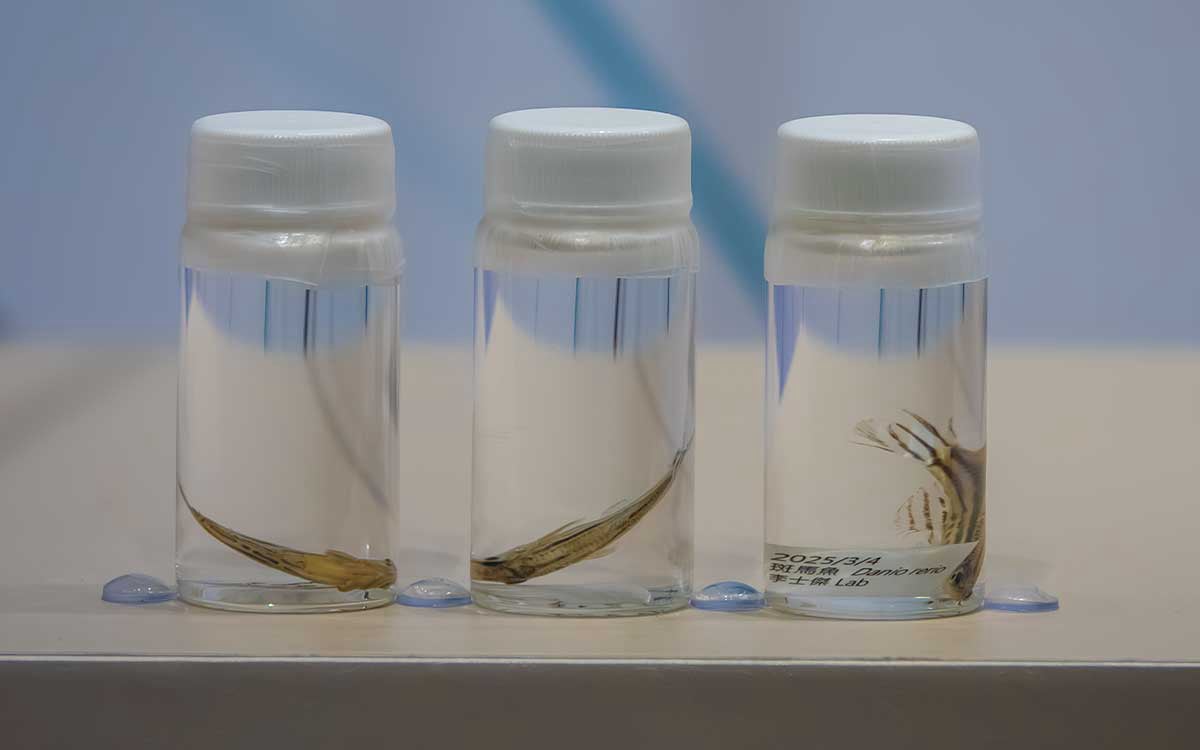

透過研究模式生物,科學家得以探索人體與生物學的奧秘,並理解這個世界上「無窮美麗且奇妙的生命形態」。

繁殖快速、易於培養、生長週期短的微生物、植物與動物,成為實驗中的重要「替身」,這就是「模式生物」。透過它們,科學家能探究生命運作的機制,例如影響人類健康的複雜疾病成因。

理論和模型透過數據做為橋樑,緊密相連。理論解釋原因和結果,而模型則簡化自然現象以幫助理解和預測。科學家收集數據來發展理論,而理論塑造模型並進行實際的驗證。

自然選汰 (天擇)為驅動演化的核心概念,就是這樣關鍵的科學例證。華萊士與達爾文都發現:擁有有利特徵的生物更容易存活並將這些特徵傳給後代。但是,它是如何運作的呢?一起來探索吧!

保育生物多樣性,也是一門理解大自然的過程。透過長期觀測與數據分析,讓研究者可模擬生態系統的運作,進一步探索族群動態與棲地復育的理論基礎,最終轉化為具體的保育行動,亦能成為政府建設發展上的依據。

在大自然中,有些物種擁有著獨特的角色,維繫著生態平衡。保護牠們,對於守護地球的未來,事半功倍。

現在一起來認識這些重要的物種吧!

吾人所能經歷之極美,乃奧秘之境。實為一切藝術與科學之源 - 阿爾伯特·愛因斯坦

傳說中的神話生物,如龍、獅鷲和大海蛇,或許並非全然虛構,而是結合自真實的探索與人類的想像。過往的人們發現無法辨識的骨骼或化石時,便會嘗試使用當時的故事與信仰來給予這些神秘物件一個合理的解釋。

如今,原型師延續這種創意,融合自然與幻想,打造令人驚嘆的作品。而古生物藝術家,他們運用科學與藝術來塑造這些奇幻生物。

劍龍可以是藍色的,還有橘色的背刺嗎?

獅鷲的傳說從何而來?

古生物藝術與神話有著緊密的關聯——兩者都融合了科學證據與創意敘事。古生物藝術家透過化石重建遠古生命,而過去的說書人則將神秘的發現轉化為傳奇生物。如今,藝術家與模型製作者延續這項傳統,運用科學知識,創造出栩栩如生的現實與幻想生物。無論是復原恐龍的形態,還是設計奇幻生物,大自然是汲取靈感的重要來源,最終形塑了這些可信或者充滿藝術感的作品。

來自於自然的標本,讓我們直觀地接觸到真實;透過創意和模擬的模型,則讓我們具象化繁複世界。

這些從自然抽取的多樣剖面,承載著古往今來,我們對於自然持續的探索與好奇,引領我們走向與大自然相互依存、共創、詮釋,並持續開展的未來旅程。

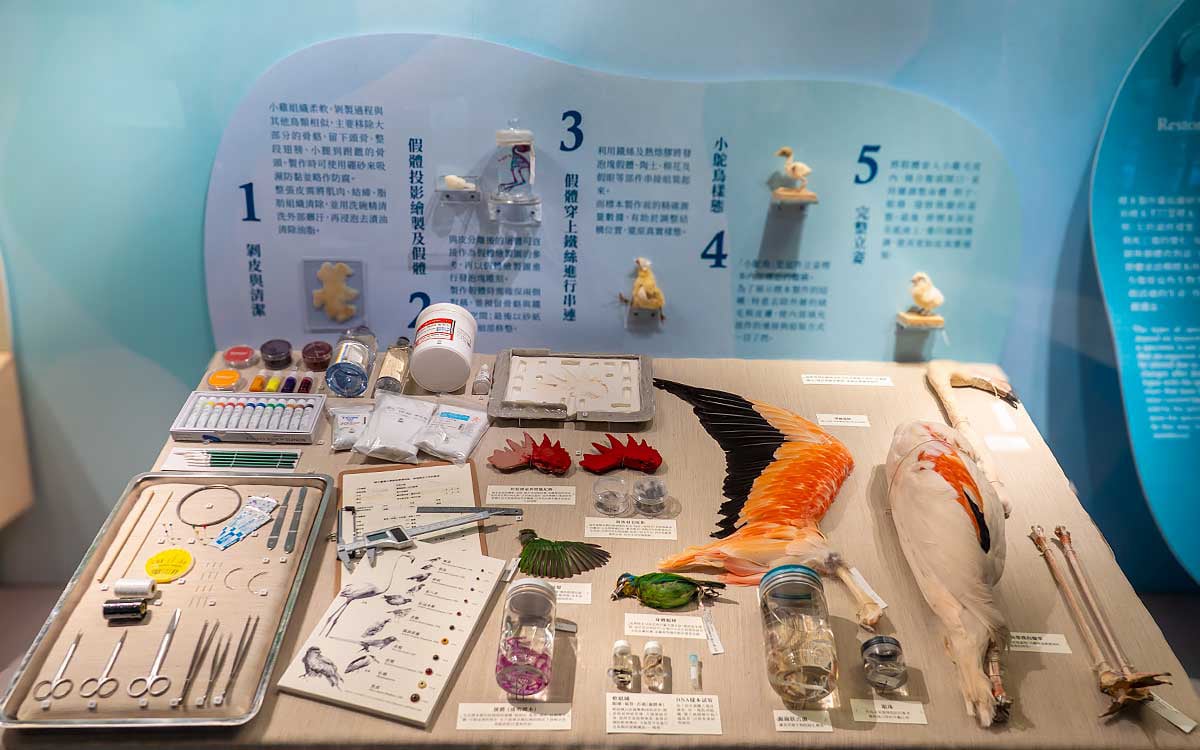

標本製作雖依據研究或展示需求決定形式,但標本不只是標本,更是生命曾經存在的證明。它的最終樣態,往往取決於傷痕、腐敗與死亡後的變化。每一次的製作,都是標本師與個體的對話,透過拼湊最後的線索,聆聽並詮釋標本所訴說的故事。標本師盡力復原這些生物生前的樣貌,讓那些曾經活過的生命,得以被記錄、被看見,不被遺忘。

一件動物原型的誕生,源自敏銳的觀察與科學知識的爬梳,引領原型師在黏土或數位建模中不斷雕琢與精煉。請細細感受模型肌理間的紋路與動勢的神韻,是否能感受其中蘊含的豐富想像,以及對真實生命的細膩詮釋?這些元素的交織,使模型成為了科學與藝術的共創。