臺灣的史前時代

現在住在臺灣的人,大部分是漢人,少數是原住民。漢人的祖先都是在最近三、四百年之內從中國大陸來的;可是原住民的祖先卻早在漢人來到之前,已經在這裡生活好幾千年了。由於原住民沒有自己的文字,所以這一段漫長的時間,大部分屬於「史前時代」,也就是沒有用文字紀錄歷史的時代。我們對這個時代的認識,幾乎都是靠考古學者從地下挖出的材料,才逐漸了解的。

展示第一單元

現在住在臺灣的人,大部分是漢人,少數是原住民。漢人的祖先都是在最近三、四百年之內從中國大陸來的;可是原住民的祖先卻早在漢人來到之前,已經在這裡生活好幾千年了。由於原住民沒有自己的文字,所以這一段漫長的時間,大部分屬於「史前時代」,也就是沒有用文字紀錄歷史的時代。我們對這個時代的認識,幾乎都是靠考古學者從地下挖出的材料,才逐漸了解的。

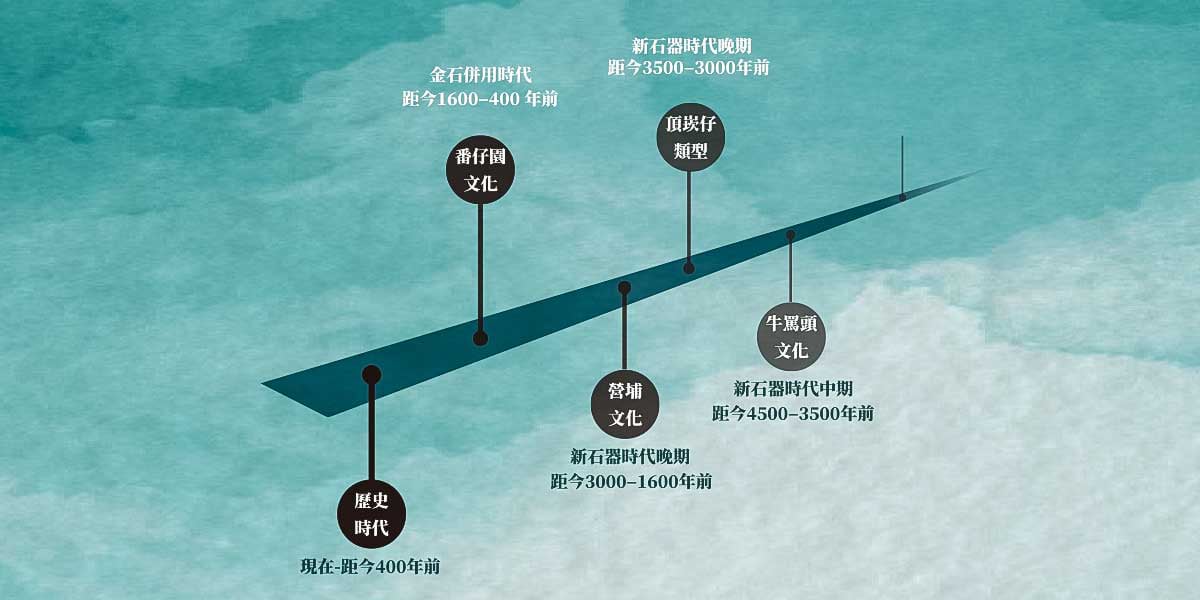

臺灣中部的史前時代,包括新石器時代的早、中、晚期與金石併用時代,可分為5個考古學文化,出土的遺物各有特色。

臺灣中部地區的金石併用時代,以番仔園文化為代表。主要分布在大肚臺地的西側及臺中盆地,向南至八卦臺地周邊,向北至苗栗縣南部的海岸丘陵。可分為兩個階段,前期稱為「番仔園類型」,年代距今約1600年至1000年,從陶器的顏色與紋飾看來,無疑是由營埔文化演變而來。後期稱為「鹿寮類型」,由番仔園類型演變而來,但已有相當的差異,年代距今1000年至400年,已經銜接上歷史時代。無論在時間分布、聚落位置及文化內涵上,都與文獻中的平埔族關係非常密切。

展示第二單元

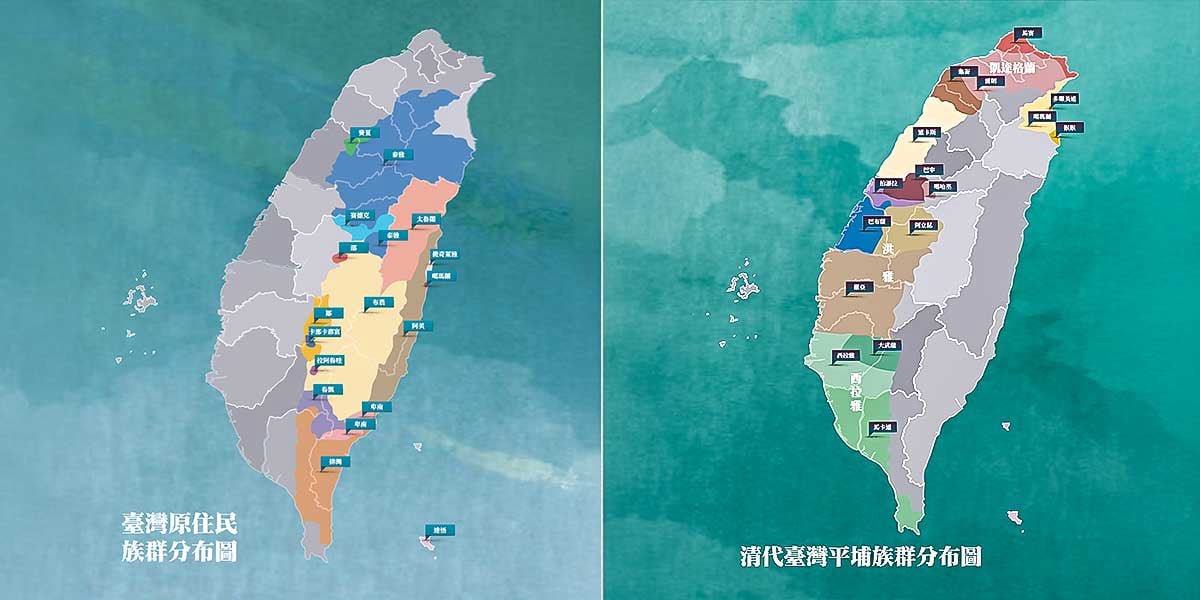

400年前,原住民遍布臺灣。漢人把居住在西部平原上的原住民稱為「熟番」或「平埔番」,把居住在高山或後山地區的原住民稱為「生番」或「高山番」。日治時代,學者們把原住民劃分為高山9族和平埔8族。

近年來,又有一些族群獲得正名。目前,經政府認定的原住民族有16族,但平埔族只有噶瑪蘭族被政府認定為原住民族,另外還有凱達格蘭族、道卡斯族、拍瀑拉族、巴布薩族、巴宰族、洪雅族、西拉雅族、馬卡道族等尚未得到法定地位。

根據語言學者的分析,中部平埔族的語言,以道卡斯語和巴布薩語的關係最接近,其次是拍瀑拉語和洪雅語,這四種語言當初是由同一種語言逐步分化出來的,而且分化的時間可能還不到一千年。有些學者甚至因此認為道卡斯族、巴布薩族及拍瀑拉族應該合稱為「巴布蘭族」。

道卡斯族在新竹以南至臺中大甲;

拍瀑拉族在大肚丘陵以西至海岸一帶;

巴布薩族在臺中市以南至西螺以北的近海平原地帶;

巴宰族在豐原至東勢一帶的平地及山麓;

洪雅族原來包括羅亞和阿立昆二族,因同化而已難以辨別,分布在臺中盆地霧峰以南至新營之間。

拍瀑拉族分布在大肚溪以北,大甲溪以南,大肚臺地以西的海岸平原地帶,依照傳統的看法,有四大社,包括牛罵社、沙轆社、水裡社和大肚社,近年經學者考證,位在南屯區的貓霧捒社應該也屬於拍瀑拉族。

展示第三單元

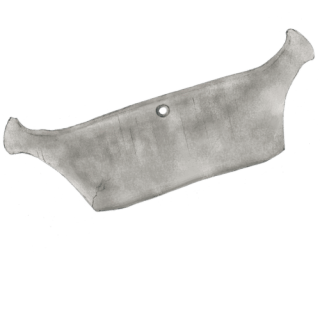

石器

番仔園文化屬於鐵器時代,也可稱為金石併用時代。在番仔園類型時,雖然已經開始使用鐵製的工具,但仍然承襲營埔文化的傳統,製造與使用石器,器型包括打製和磨製的石鋤、石刀、錛鑿形器、石片器、石鎚、砥石等,其中以馬鞍形石刀最具特色。到了鹿寮類型時,已全面改用鐵器,石器只剩下石鎚和砥石了。

番仔園文化人已經開始使用鐵製的工具。不過因為附近沒有鐵礦,他們不會煉鐵,可能也不會製造鐵器,所以他們用的鐵製工具,大概是向臺灣北部沿海其他平埔族群或中國商人與漁民交易來的。包括刀、小刀、鐮刀、鋤頭、矛頭、箭頭、針等。

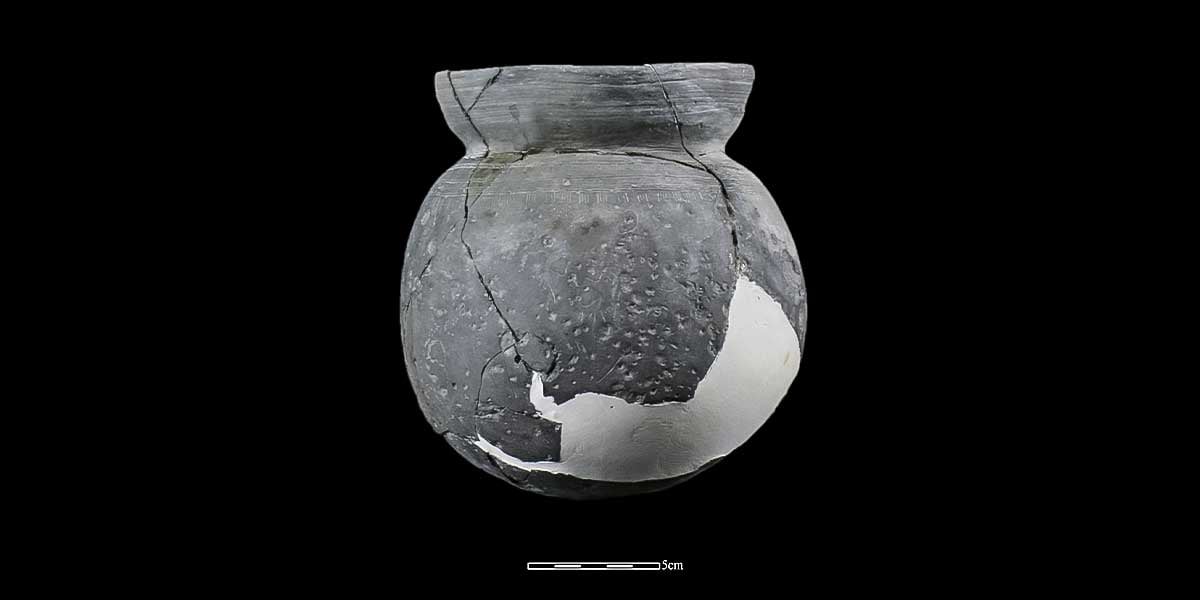

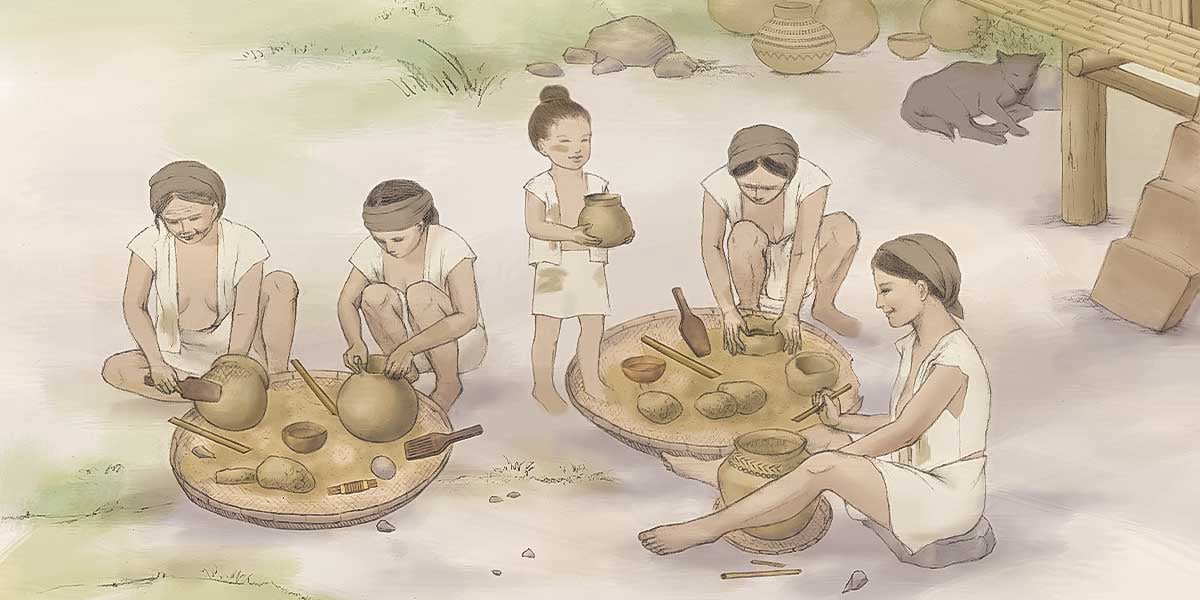

番仔園文化大部分的灰坑,原是史前居民挖來燒製陶器的坑,平面多近圓形,直徑在2公尺以下,深度常在1〜1.6公尺之間。由於陶容器燒製時破損率相當高,所以燒破的陶片就都留在坑裡了。我們在遺址灰坑裡挖出來的陶容器,其實大部分在燒製過程中就破損了,從來沒有被人使用過的。在一個坑內燒陶二、三次之後,這個坑就因為堆積了太多的炭屑和破陶片,變得太淺而無法使用了,所以就改為垃圾坑,丟棄生活廢棄物。

番仔園文化的陶容器,器表與陶胎的顏色大部分是灰色,只有一部分陶器表面呈淡橙色、灰褐色或黑色;陶質以細砂陶為主。

番仔園類型的陶器,以素面為主,裝飾紋包括劃紋、波浪紋、櫛點紋、圈印紋等,明顯繼承營埔文化。

鹿寮類型的陶器,裝飾紋以拍印的方格紋、橫條紋、魚骨紋等為主,可能受到十三行文化的影響。

展示第四單元

狩獵是成年男性主要的工作,獵具是標槍、弓箭、番刀等,狗是打獵的好幫手。主要的獵物是梅花鹿、山羌、獐、野豬等,其他動物種類不少,如狗獾、水鹿、獼猴、野兔、石虎、水獺、食蟹獴、麝香貓、環頸雉等,但數量都不多。

番仔園文化的考古遺址很多都有貝塚,是古人吃貝肉後丟棄貝殼形成的垃圾堆。貝類遺留大多是花蛤,還有數量較少的文蛤、大牡蠣、栓海蜷等,多數是棲息在淺海砂底、潮間帶、海岸泥灘、紅樹林沼澤地及河口淺灘的貝類。現在從遺址向西走,可以在梧棲或臺中港一帶到達最近的海邊,而當時距海邊可能還會再近一點。顯然當時番仔園文化人把到潮間帶採集貝類,做為一部份肉類資源的來源。

在各史前遺址灰坑內有時會發現魚骨或魚鱗,都是古人的食餘,但魚的種類不易分辨。

從殘留下來的碳化稻米,我們知道南勢坑遺址的居民會種植稻米,根據文獻可知,種植稻米是平埔族婦女的工作。稻米的種類為稉稻,米粒外形可分為大、小兩個群種。大米粒種群的粒長已經和現今食用的米飯不相上下;而小米粒種群被保留,且持續小比例地種植,可能與稻作傳統及祭祀有關。

苦楝:苦楝是臺灣原生種植物,分布於平原至低海拔山區,常見於丘陵地、平原、天然林地、沼澤地、草原及河岸地區。生性耐熱、耐旱、耐風、耐瘠、耐鹽及耐污染,抗蟲及病原體。種子有毒不可食用,木材輕軟易加工,可製作成各種器具,或作為建築材料,也可當作燃料。

油葉石礫:油葉石櫟是殼斗科石櫟屬的植物,分布於臺灣與海南島海拔300公尺至600公尺的山地常綠闊葉林。最高可以達5公尺,莖木質,上面有密集的灰白色的短毛,毛呈絲絨光澤。果實有一層堅硬的殼,可以食用。木材可製作家具或鋤頭柄,也可作為燃料。

展示第五單元

考古學家根據民族誌資料的類比,判斷陶紡輪是史前居民紡線的工具。

紡織的原料是苧麻,種植在家屋附近或田裡。

將曬乾的麻皮撕成細絲,以紡車紡成線。紡車是由「紡輪」和「筳(ㄊㄧㄥˊ)子」組合而成的工具。

臺灣各原住民族的織布機,都屬於「水平背帶織布機」。織成的布寬度一般不到40公分,所以做成的衣服,式樣變化的範圍相當小。有些服飾的式樣,可能已經傳承了數千年。

裝飾品

瑪瑙與肉紅石髓都是玉髓一類,不同處在於肉紅石髓通體一色,瑪瑙則有各種不同顏色的層紋。玉髓珠飾的形狀,大致上可分為梭形珠、球形珠、扁平珠、多角形珠等類型。一般來說,玉髓珠主要出產於印度,經過輾轉交易來到臺灣。

也稱為琉璃珠,鹿寮遺址出土很多,顏色大部分是單色半透明的,包括白色、紅色、紫色、黃色、橙色、藍色、綠色和黑色,此外還有少量的雙色或多色珠,珠子大小和形狀也變化多端。

其中體積最大、造形特殊的珠子,可能串掛於頸飾的中央部位;微小的螺旋形珠可能縫綴在衣飾上;其他類型的珠飾,可能用於頸飾的旁邊或後側部分,也可能用來串成手腕飾、耳飾、腳踝飾等。根據成分分析判斷,這些玻璃珠的產地可能主要是中國或越南、泰國等地。

番仔園文化的骨器,包括用鹿骨磨製的骨簪、骨耳飾、骨扣等骨飾,骨針、骨鏃、尺骨尖器等工具,以及用魚的脊椎骨磨製而成的魚骨珠。清代黃叔璥在《臺海使槎錄》「番俗六考」中,記錄大肚社、牛罵社、沙轆社等地平埔族人的衣飾如下:「男女頭貫骨簪曰打拉;所掛之珠曰立項帶;瑪瑙珠曰牙堵;螺牌曰夏力什素。」這些裝飾品我們都挖到了。

展示第六單元

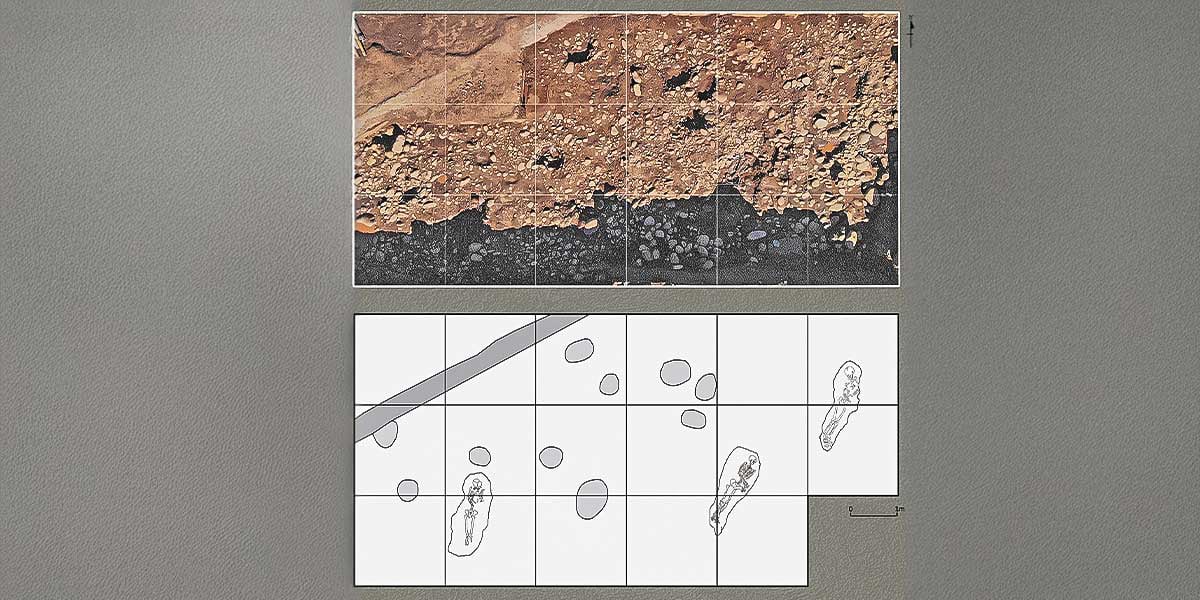

在龍泉村遺址發現一群密集且排列整齊的柱洞,番仔園人挖穿土層,將礫石層挖洞立柱,柱洞直徑約50cm,以立柱建造干欄屋。在柱洞群外圍發現3具墓葬。

平埔族的房屋,南部以土台屋為主,竹土為基,架竹為梁,編茅以覆。北部多干欄屋,以木樁為基,上鋪木板,高三、五尺,以梯出入,編竹片為墻,結茅草為頂,狀如覆舟。

穀倉

平埔族人在住屋之外,另築一室,以竹木為基,離地二、三尺,編竹為牆,上蓋茅草,倒懸穀穗於內,令易乾,名曰「禾間」。番婦每夜舂米供明日食用。

瞭望臺

平埔族在聚落外用竹木編架涼亭式的高聳望樓,每當稻穀收成時,派遣麻達(未婚青年)日夜看守,以防他人盜取稻穀。

展示第七單元

番仔園文化的墓葬,大部分是俯身葬(趴著葬),少數是仰身葬。頭向大部分為東偏南,沒有葬具,偶見陪葬陶罐。

展示第八單元

中部平埔族都是番仔園文化人的後裔,因為語言和文化的分歧,分成幾個族群。自從漢人大量向臺灣中部移居,平埔族人受到壓迫,還曾經與荷蘭、明鄭及清朝的軍隊發生過幾次戰爭,逐漸喪失土地與主權,從清道光3年(1823)開始,大量平埔族人移往埔里居住。現在他們雖然都還知道自己屬於哪一族,但是幾乎已經完全融入漢人社會。

根據荷蘭東印度公司「熱蘭遮城日誌」的記載,在大甲溪以南至鹿港以北的區域,有一個由約20個平埔族部落組成的酋邦。

歷史學者推測它可能是鬆散的部落聯盟。有文獻記載的領袖包括甘仔轄.阿拉米和他的外甥甘仔轄.馬祿。甘仔轄.阿拉米曾領導族人,於1644和1645年與荷蘭人發生戰爭。

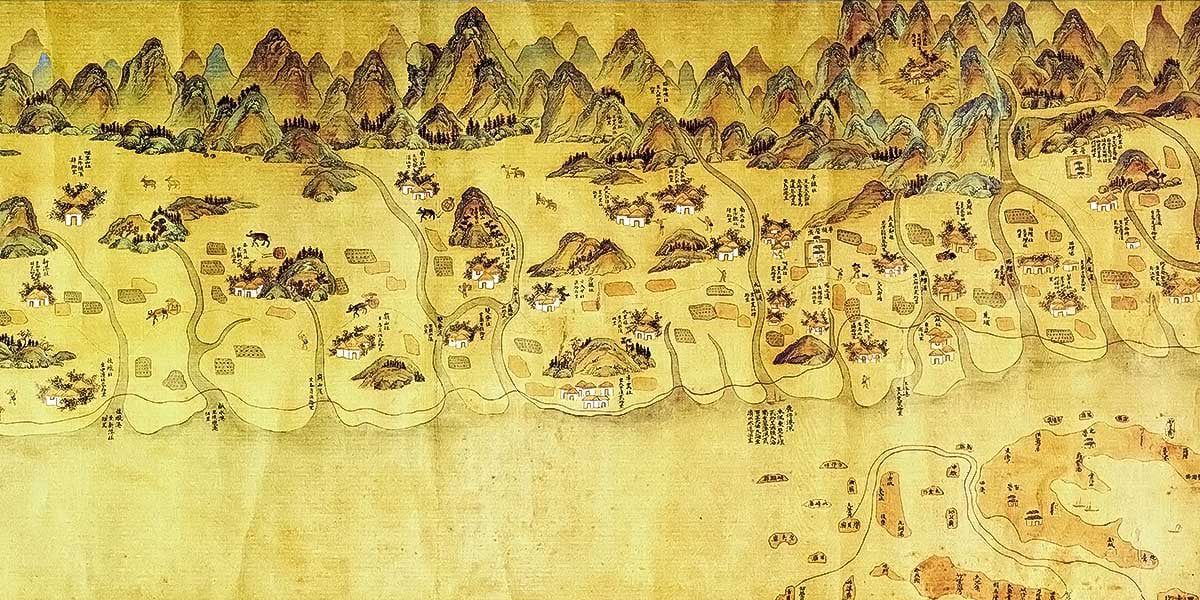

右圖為臺灣古地圖