01

番仔園文化人雖然已經開始使用鐵器,但石器還沒完全被淘汰,仍使用打製石鋤、石錛、石刀等石器,其中尤其以馬鞍形石刀最具特色。

觀眾相關經驗:

可親手觸摸仿製石器,體驗器物的質地與觸感。

02

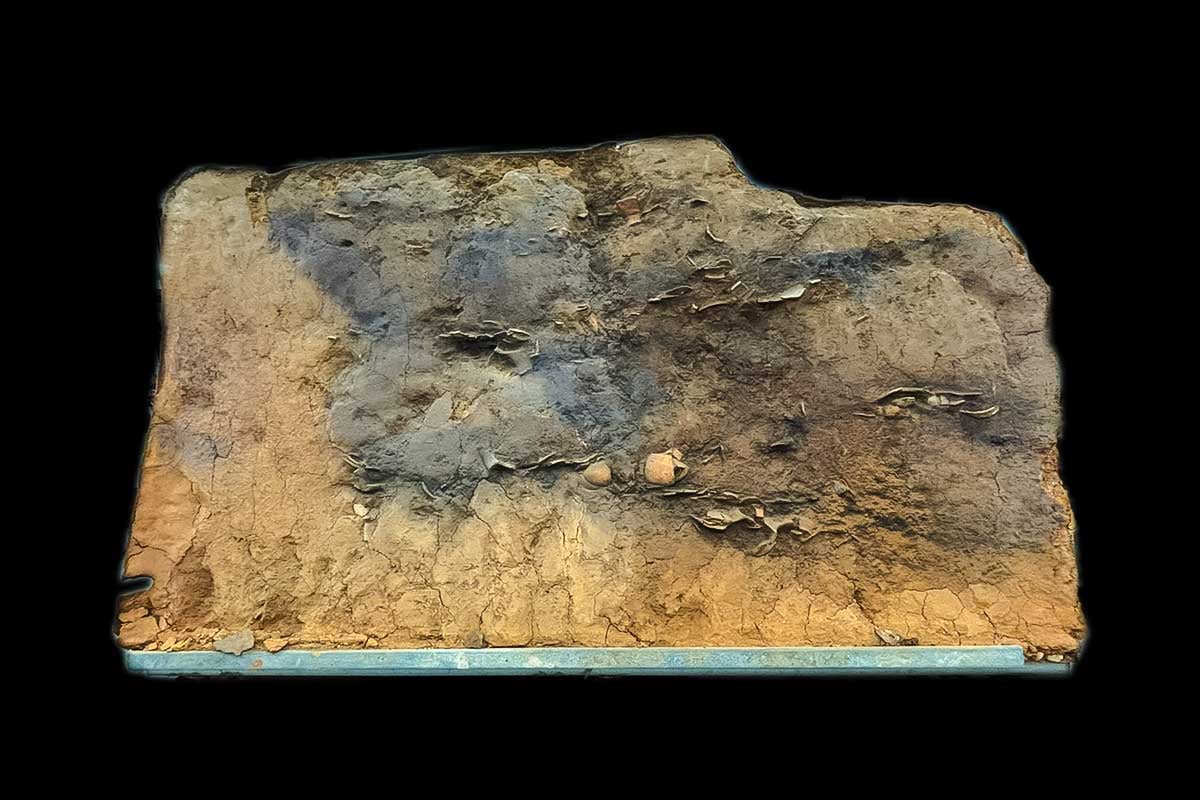

番仔園文化大部分的灰坑,原是史前居民挖來燒製陶器的坑,平面多近圓形,直徑在2公尺以下,深度常在1〜1.6公尺之間。由於陶容器燒製時破損率相當高,所以燒破的陶片就都留在坑裡了。

觀眾相關經驗:

可近距離觀察灰坑斷面土層顏色。

03

平埔族常把乾燥的葫蘆或瓠瓜做成器具,在惠來遺址與龍泉村遺址,卻都出土過陶瓢,外型模仿用切半瓠瓜製成的瓢。龍泉村遺址出土的陶瓢,窄端帶有流口,也可作為握柄,圓端帶穿孔可繫繩,口緣附近帶櫛點紋,非常精緻。

觀眾相關經驗:

可觀察陶瓢材質顏色與精緻的紋飾。

04

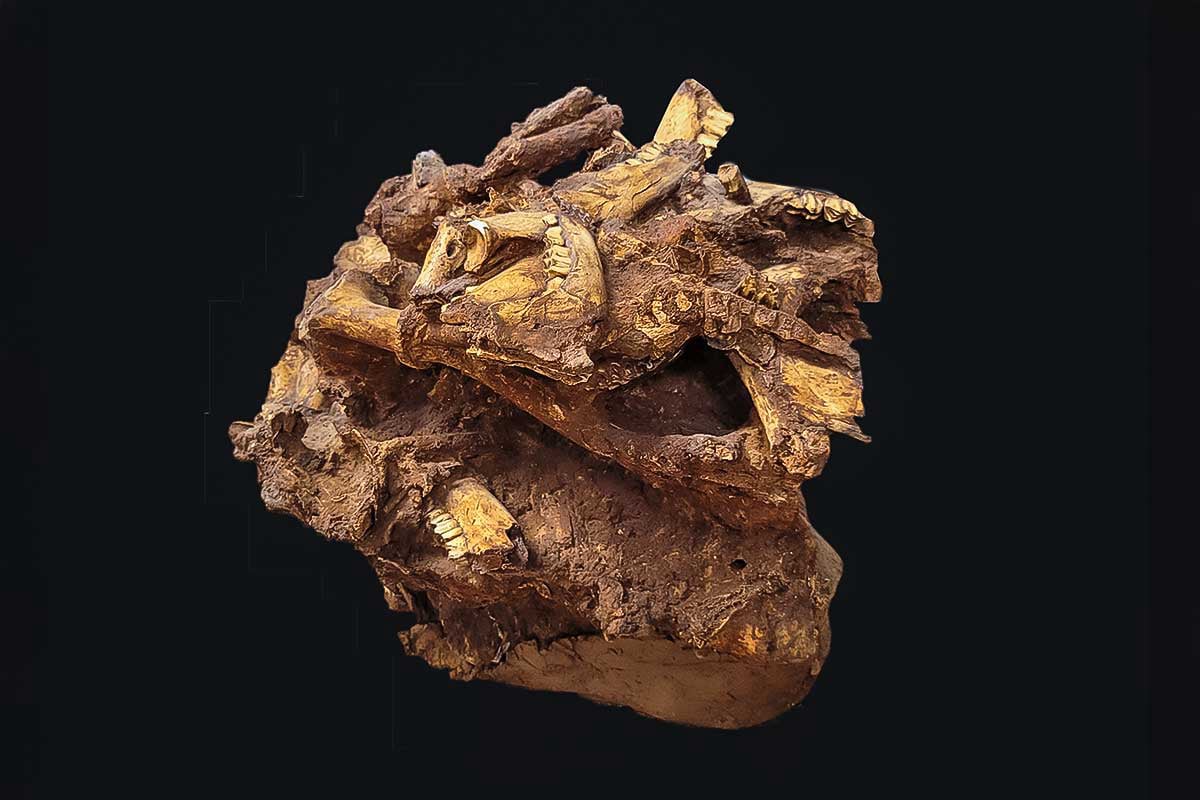

2023年發掘南勢坑遺址時,在灰坑之內出現大量的梅花鹿下顎,每一件都保存完整而且聚集成堆,為什麼其他部位的骨骸,沒有和下顎骨一同出現,被扔在灰坑之內?聰明的你請動動腦,猜猜這究竟是怎麼回事呢?

觀眾相關經驗:

可嘗試對照附近梅花鹿骨展板,猜猜看是什麼部位。

05

平埔族的房屋,南部以土台屋為主,竹土為基,架竹為梁,編茅以覆。北部多干欄屋,以木樁為基,上鋪木板,高三、五尺,以梯出入,編竹片為墻,結茅草為頂,狀如覆舟。

觀眾相關經驗:

以精緻的模型及栩栩如生的動物及人偶,還原中部平埔族住民的「干欄屋」及其生活樣貌。

06

國立自然科學博物館的考古隊,於2019年在清水.中社遺址進行發掘,發現43具番仔園類型時代的墓葬,展示的是第1探方的1/4比例縮小模型,可以看見11具人骨。

觀眾相關經驗:

可觀察體驗考古發掘現場與墓葬分布位置。