本單元將介紹臺灣島的形成,特別聚焦於恆春西台地的地層與岩石組成,闡述臺灣島從海底沉積物抬升的過程。同時,也將探討恆春半島作為臺灣島最早形態的地質意義,以及墾丁混同層中外來火成岩所代表的板塊碰撞證據 。

此單元展示了恆春西台地豐富的化石多樣性 。觀眾將了解到臺灣三大化石寶庫之一—恆春西台地 。此外,也將展示恆春出土的花豹、老虎、象、鹿、無脊椎動物及鯨豚化石,説明恆春半島在十萬甚至一百萬年前擁有比現今更為豐富的、且截然不同的生態系統和生物多樣性 。

本單元將重點介紹國立自然科學博物館團隊於2022年挖掘出的恆春頭溝鯨魚化石 ,並於現場演示清修與整理化石的工作。並透過五個科學問題:「牠生存在什麼年代? 牠怎麼死亡的? 牠是什麼種類的鯨魚? 牠幾歲了? 為什麼牠會在這裡?」深入探討頭溝鯨的奧秘 。

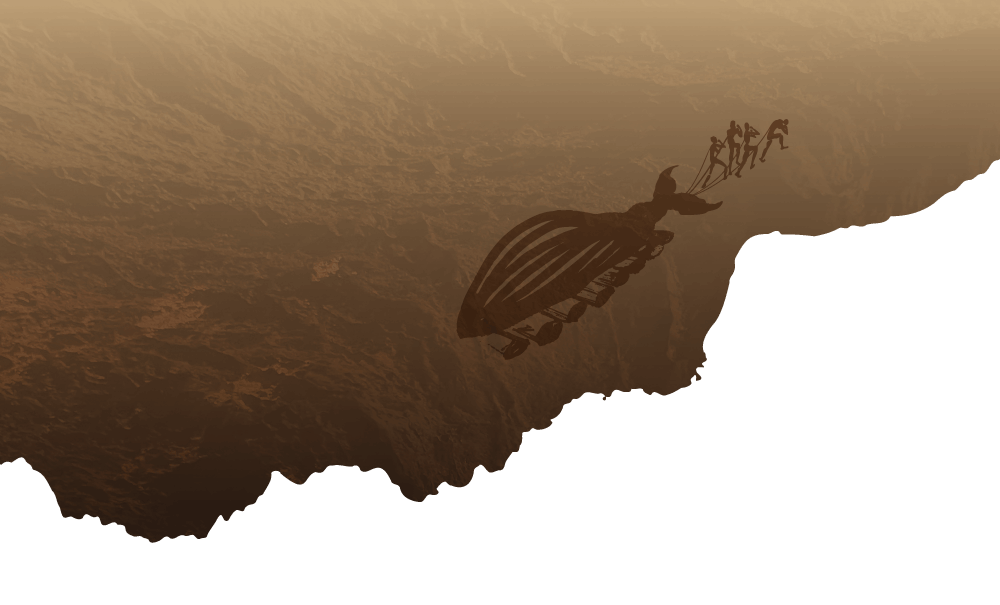

此單元將探討鯨豚與人類文化間的深厚關係 。展覽將回顧日治時期恆春半島南灣作為重要捕鯨基地的歷史,並展示鵝鑾鼻鯨骨鳥居及大板埒等遺址 。同時,也將呈現史前文化器物與相關鯨豚骨骼標本,從史前臺灣的鯨豚、人類社會中鯨魚的多元角色以及捕鯨與史前人行為發展等面向,討論鯨豚與人類社會的關聯 。此外,也將從古史、書籍與神話中發現鯨豚與人類的交流,並透過馬祖亮島、長濱文化及墾丁史前出土遺址,紀載臺灣史前文化如何利用鯨豚資源 。

恆春半島的豐富鯨豚化石紀錄,說明該處在遠古時期便為鯨豚的長聚之地。隨著時間線的推移,在恆春半島或全臺灣的考古或歷史記錄中,也都發現了許多鯨豚出沒的蹤跡,例如古人利用鯨豚骨骼製作成的各種工具,說明臺灣的先民很早便開始使用鯨豚的資源。

尤其在日治時期,位於恆春半島的南灣成為重要的捕鯨基地。日本引進現代捕鯨技術,於臺灣沿海進行捕獵。鵝鑾鼻鯨骨鳥居及大板埒等遺址,是這一時期捕鯨活動的物證。這些活動不僅影響當地經濟,也改變了社會結構與文化。然而,日本人離開後,此產業並未在此延續發展。

日治時期恆春廳的捕鯨相關調查報告書,記載了關於此處迴游的鯨魚種類,以及如何觀察識別,另外也調查了鯨魚的迴游路線、季節、聚集地點等,作為捕鯨作業的預備資料。

日治時期日本政府首度頒布在臺灣捕鯨的特許令,以及相關的規定和限制。

日治時期大坂埒(南灣)為重要捕鯨基地,當地神社也出現以鯨魚肋骨做成的鳥居。

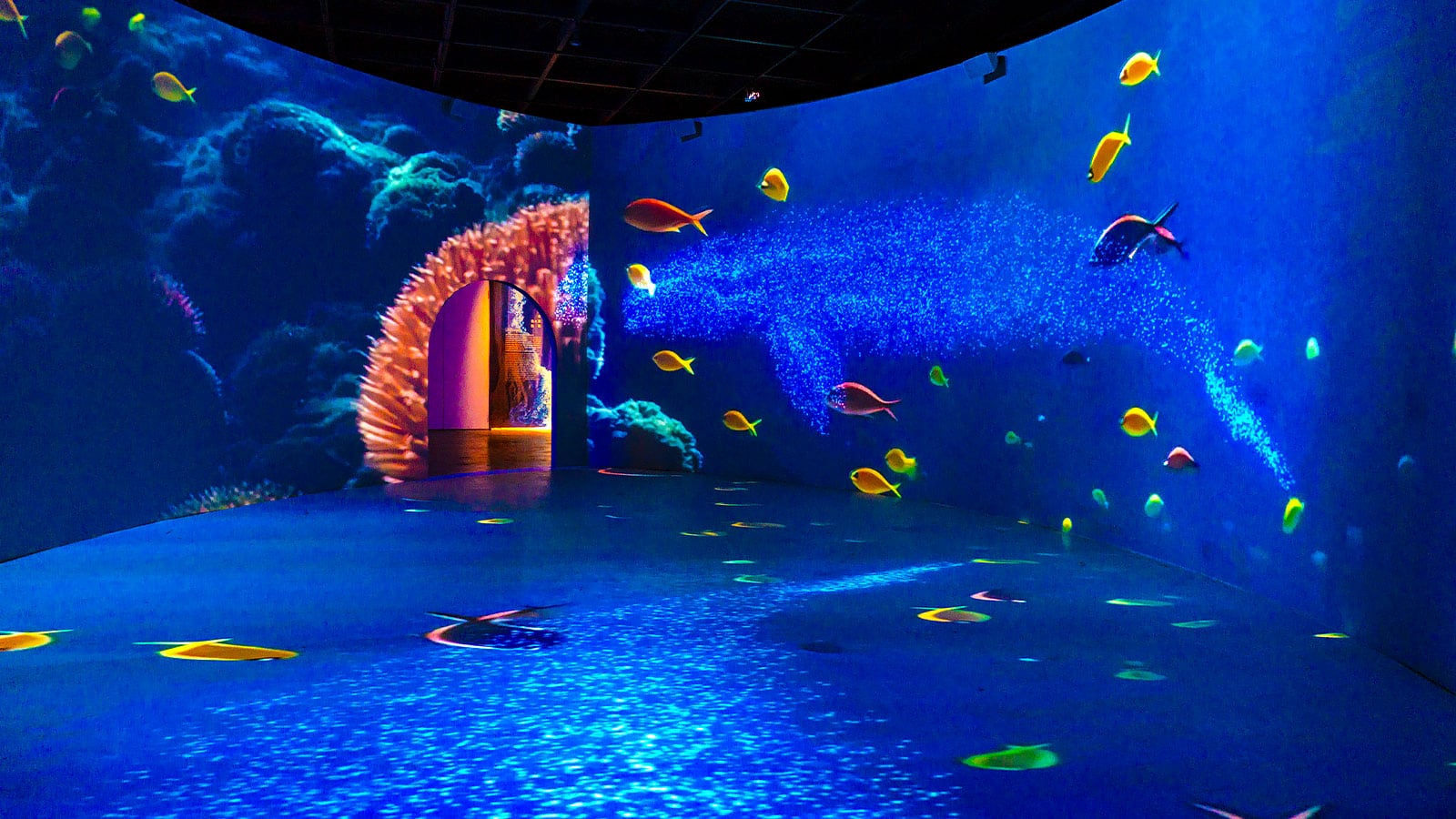

最後一個單元將從現生鯨豚與海洋環境現況出發,反思人類活動對海洋造成的影響 。展覽將呈現令人難過的鯨豚擱淺記錄,並探討恆春當地環境目前面臨的四大挑戰:核電、風電、光電和垃圾對海洋的衝擊 。透過沉浸式展演,旨在幫助觀眾反思人類活動所造成的影響,並提高對海洋保育與生態多樣性的重視 。

沉浸式展演