一段深藏臺灣海峽海底的化石,揭開了古老人類演化的神祕面紗。從西伯利亞丹尼索瓦洞穴到澎湖水道,丹尼索瓦人的足跡正悄然重寫亞洲古人類地圖。

本特展以澎湖1號化石為核心,結合冰河時期動物遷徙與古環境變遷,透過前沿古蛋白質體學技術,首度證實丹尼索瓦人現蹤臺灣。展出匯集古人類化石、澎湖海底發現、分子演化研究等最新成果,帶領觀眾一探人類起源與臺灣化石寶庫的科學傳奇。

位於臺灣海峽澎湖水道海域,在過去三、四十年以來,漁民在當地進行底拖作業,經常伴隨著漁獲,撈起各式各樣大型的脊椎動物化石,這些動物包括水牛、古象、鬣狗、四不像鹿、斑鹿、熊、馬等。

當地球週期性的冰河時期發生時,地表上大量的水從海洋蒸發後,在陸地上降下白雪,堆積成冰河,卻沒有流回海洋,因此造成海平面的下降,而分隔臺灣與大陸的臺灣海峽幾乎消失,造成臺灣跟大陸連結在一起,大批的動物能夠遷徙到臺灣棲息生存,也因此留下了許多化石遺骸。這些化石是提供臺灣地區動物的起源、發展,古氣候環境變遷、動物的適應與演化之絕佳的線索奥證據。

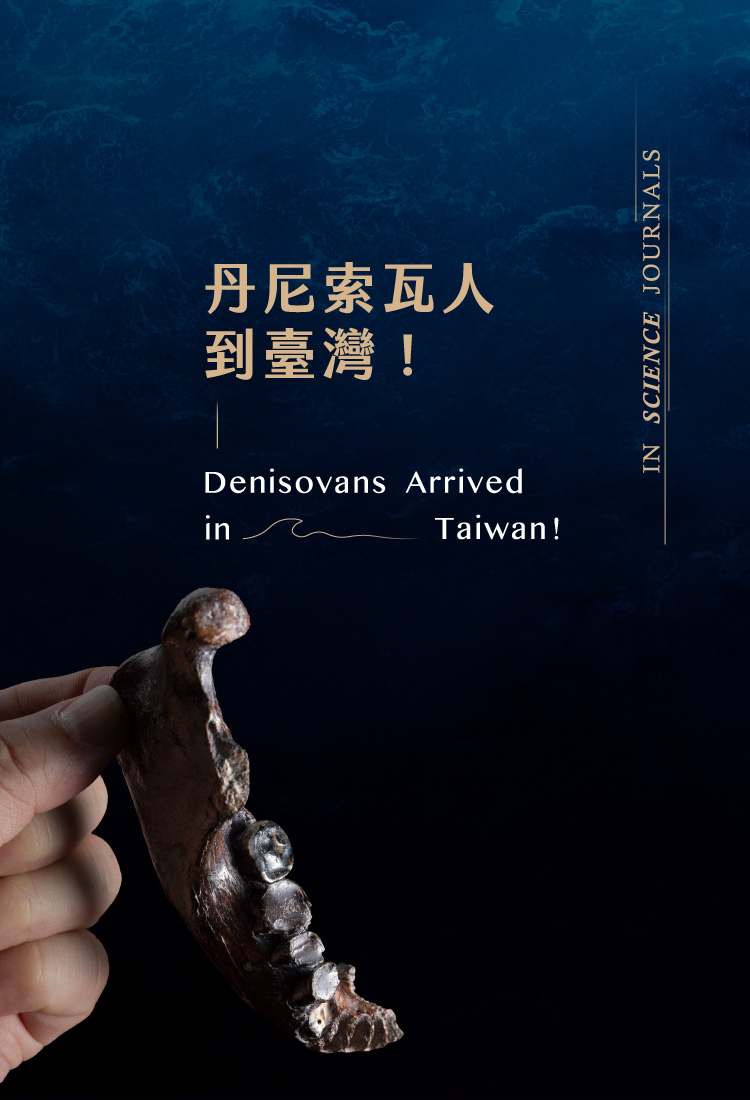

澎湖1號是一件人類右側下顎骨化石,我們稱之為澎湖原人,是由漁民在臺灣海峽澎湖水道進行底拖作業時所撈起,化石的保存狀態良好,牙齒粗大、下顎骨體厚實,是臺灣首度發現最古老的人類化石。

2015年,本館研究人員張鈞翔與日本學者海部陽介所籌組的研究團隊合作,透過形態學分析,推測這件標本展現出不同於典型亞洲直立人的粗壯與原始特徵,他具有大臼齒、齒根異常分枝、缺乏下頷前突(即無下巴),顯示可能是更新世亞洲尚未揭露的古人類譜系之一。澎湖原人化石來自海底,沒有明確的地層位置,然而從冰河時期臺灣海峽形成陸地的年代推估,澎湖原人的生存年代可能為距今19至13萬年或7至1萬年之間。然而,關於澎湖原人的「真實身分」,因缺乏古DNA與分子遺傳證據,科學界始終沒有定論。

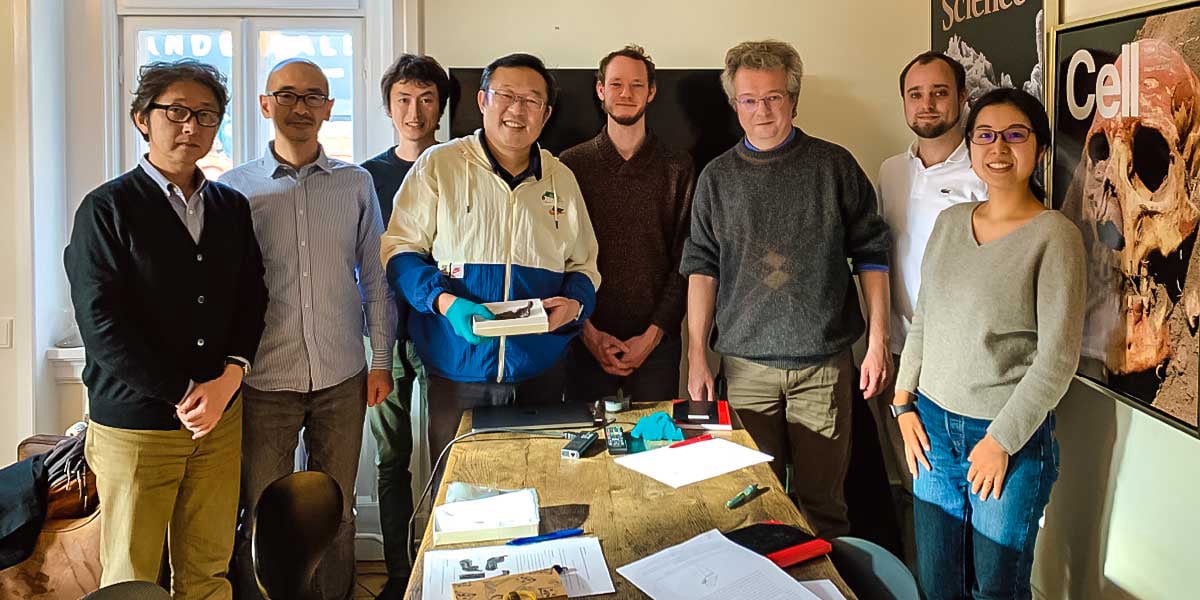

2025年,一項震撼全球古人類學界的研究發表在《Science》期刊(A male Denisovan mandible from Pleistocene Taiwan)。張鈞翔與海部陽介,延續10年前澎湖原人的研究,後續有臺灣大學副教授蔡政修與日本綜合研究大學院大學的蔦谷匠和澤藤りかい等新世代學者加入研究,並與丹麥哥本哈根大學人類遺傳實驗室共同合作,透過「古蛋白質體學」,從牙齒中的51種「內源性蛋白」獲得 4241 條氨基酸殘基.

結果顯示:

「古蛋白質體學」(palaeoproteomics)乃在於鑑定存在於各種古代生物中的內源性蛋白質,例如古生物化石、考古遺骸或博物館的典藏標本,並從中回溯與重建古代生物的生活樣貌。古蛋白質的研究始於1950年代,而在2010年後,隨著尖端質譜技術的應用以及基因組資料的累積,使得科學家能更精確且全面地解析存在於古代材料中的蛋白質殘基。

古蛋白質組學的應用範圍廣泛,包括重建已滅絕動物的演化親緣關係、判定骨骸的性別、重建古人類的飲食習慣與食物文化,甚至可以探究古代人類的疾病與傳播。

發表人現身科博

日期

2025/05/22(四) 14:00-16:30

地點

國立自然科學博物館 多用途劇場

這些化石提供了臺灣古生物的起源、遷徙路徑與氣候環境變遷的線索。像古象、熊與四不像鹿等物種,揭示冰河時期生態樣貌,也幫助科學家理解動物如何適應與演化。

澎湖原人是一件在臺灣海峽澎湖水道由漁民底拖意外撈起的人類下顎骨化石,是目前臺灣發現最古老的人類化石。

透過「古蛋白質體學」分析牙齒蛋白,研究團隊發現澎湖原人的蛋白質序列與西伯利亞丹尼索瓦人高度吻合,並具Y型齒釉蛋白,確認為男性丹尼索瓦人。

古蛋白質體學是分析古代化石中殘留蛋白質的科學。古蛋白質組學的應用範圍廣泛,包括重建已滅絕動物的演化親緣關係、判定骨骸的性別、重建古人類的飲食習慣與食物文化,甚至可以探究古代人類的疾病與傳播。